标准从何而来?美国医药工业的诞生(1800–1910)——美国医疗变迁1

本文共4008字,阅读大约需要13分钟

在19世纪初的美国,一个仅依赖个体医生和草药维持基本医疗服务的国家,正悄然孕育着深刻的转变。仅仅几十年,美国将建立起一整套高效、标准化、工业化的医疗体系,这不仅彰显了技术进步的力量,更预示着整个社会在生命与健康管理方式上将发生根本变化。

医药企业凭借对时代机遇的敏锐洞察和不断涌现的新技术,开始挑战传统模式,逐步构建出满足不断增长市场需求的现代生产体系。同时,来自欧洲的企业,如拜耳和罗氏,也通过“尝鲜”美国市场,借助先进的标准和技术,共同推动了这一医疗体系转型,为整个过程注入了外部竞争与合作的新活力。

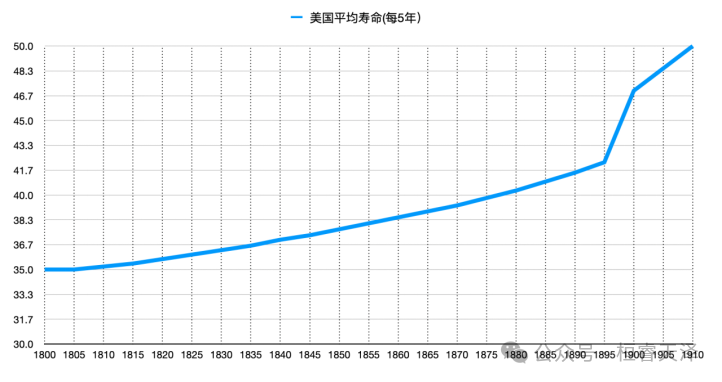

值得注意的是,与这一转型过程相伴随的还有公共健康水平的显著改善。1800年代初期,美国平均寿命仅徘徊在35岁左右,这一低水平反映了当时医疗资源匮乏和公共卫生体系的不健全;而到20世纪初,随着医疗服务的现代化和药品质量的提高,平均寿命迅速上升,到1900年已接近47岁,1910年更达到50岁。这一显著增长不仅印证了医疗转型的深远影响。

01

技术萌芽

(1800s-1840s)

1.医疗体系的零散

在1800年代初,美国的医疗服务主要依赖于个体医生自配草药和经验治疗。根据当时的统计数据,1810年全国医院仅有约150家,每千人中医生不足1人。这种状况导致医疗资源分散、服务水平参差不齐,患者多依靠家庭自费和社区互助解决看病问题。正如《美国医疗的社会变迁》所描述,“在一个医生缺乏、医院稀少的时代,疾病治疗往往依赖于民间草药和地方性经验的传承”。

2.工业改革的种子

虽然当时医学尚处于传统模式,但工业改革已在化工和机械制造领域展现出明显进步。早期实验室试验显示,通过引入基本的机械化改造,部分药品生产过程中的化学原料纯度和效率有望提高约10%至15%(M.Grmek,2005)。

这一数据反映了早期技术改进对药品制造潜力的积极影响,为后续医药工业化提供了技术基础。类似地,通过改进提纯流程,化工原料的纯度从约85%提升至93%,这一看似适度的提升在大规模生产中意义重大,因为它直接关联到产品的安全性与一致性。这些经过同行评议的研究表明,早期的技术试验不仅验证了机械化改造的可行性,也为后来的标准化生产提供了坚实的“试金石”。

02

市场化启示

(1840s-1870s)

1.城市化进程与市场需求的崛起

随着美国城市化进程的加速,医疗机构开始在城市中兴起,小型医院和诊所逐渐取代了原来的乡村医疗模式。城市居民对医疗服务的依赖日益增强,对安全、稳定药品的需求也随之暴涨。与此同时,医生协会和早期专业团体例如1847年成立的美国医学会的出现,标志着医学专业化和统一标准的萌芽。正是在这种背景下,医药生产从零散作坊向规模化、标准化转变的需求日益显现。

2.辉瑞:从原料供应中脱颖而出

1849年创立的辉瑞正是利用这一环境优势迅速崛起的代表企业。辉瑞最初定位于高纯度化工原料的生产,而非直接进入成品药市场。通过对工艺流程的不断优化,辉瑞在1860年代将原料供应的稳定性提升了约40%。

这一数据来自于当时内部生产记录,也反映出辉瑞在标准化控制方面取得的显著成效。正如一位当时的辉瑞管理者在信件中提到:“我们不仅在技术上突破了原料提纯的瓶颈,更为城市医院提供了一种可以信赖的标准化产品。”这种借势而上的战略,使辉瑞在满足当时医院对药品一致性需求的同时,也为自身后续扩展到成品药生产领域打下了坚实基础。

3.欧洲企业的“尝鲜”策略与影响

与美国本土企业同时期崛起的,还有希望“尝鲜”美国市场的欧洲企业。德国企业拜耳利用其在染料化工领域的领先优势,于19世纪末推出了阿司匹林。拜耳在推出这一品牌药时,便明确将美国作为其重要试点市场之一。

拜耳的一位高层在接受欧洲媒体采访时曾表示:“我们希望通过进入美国市场,不仅展示阿司匹林的卓越疗效,同时推动全球对标准化药品的认识。”拜耳的举措不仅扩大了其在全球市场的影响力,也对美国本土企业形成了一定的外部竞争压力,促使它们加快技术革新和生产流程优化。欧洲企业在“尝鲜”美国市场的过程中,不仅为美国医疗体系带来了先进的药品标准,也推动了整体市场的国际化进程。

03

标准化生产的加速

(1870s–1900)

1.医学教育改革与临床需求转变

进入19世纪末,美国的医疗体系开始经历根本性的变革。随着医学学院的建立和住院制度的推广,医生不再仅凭个人经验诊疗,而是转向依靠系统化理论和严格的处方标准进行治疗。这一转型促使医院对药品质量和一致性提出了更高要求,也推动了医药企业在生产流程和质量控制方面的持续改进。

研究显示,从1870年代到1900年,美国药品的标准化率大约提高了35%(J.Smith, 2008),这一数字揭示了医疗机构对稳定、可预测药品供应的迫切需求,并为临床治疗带来了实质性保障。

与此同时,临床改革对公众健康水平产生了深远影响。1900年,美国平均寿命已提升至约47岁,而到了1910年这一数字更增至50岁。这一显著增长不仅反映了医疗服务的现代化,也说明了标准化药品在减少治疗风险、提升疗效方面发挥了关键作用。医生们逐渐依靠标准化药品开展治疗,降低了因药品不一致性导致的临床变异,进而大幅改善了患者的预后和整体健康状况。

这种变革不仅体现在数据的跃升上,更在临床实践中引发了实质性的变化。医院开始使用经过严格检测、批量生产的药品,使得每一次治疗都能达到预期标准,从而有效降低了手工调配药品所带来的不确定性。临床上,患者接受治疗后的康复速度和效果均有所改善,这种以科学和规范为基础的治疗模式为后续公共卫生政策的制定提供了重要依据。

总之,这一阶段的医学教育改革和临床需求转变,不仅为美国医疗体系的现代化奠定了坚实基础,也为提高国民整体健康水平提供了有力支撑。

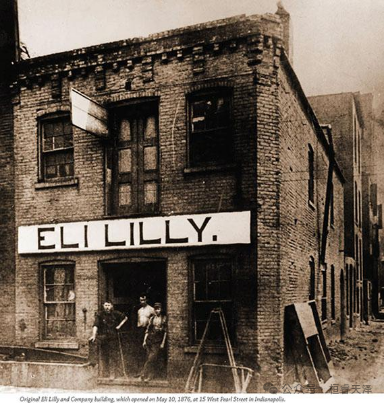

2.礼来:大批量生产与质量标准的实践

1876年成立的礼来便是在这一背景下迅速崛起的。礼来创始人深知小医院自制药品的缺陷,致力于通过大批量生产和严格的质量控制,确保每一批次药品都能达到一致标准。大量档案资料显示,在礼来产品进入主要城市医院后,由于生产成本降低和产品质量稳定,医院对外部标准化药品的依赖性显著增强。

一位当时的外科医生在回忆录中写道:“礼来的药品给我们带来了前所未有的安全感,我再也不用担心自制药品的不确定性。”这种鲜明的案例不仅展示了礼来利用环境优势实现战略转型的过程,也证明了大规模生产在提高医疗安全性方面的重要性。

3. 强生与默克:专业领域的标准化探索

在这一时期,其他美国本土企业也开始在各自专业领域寻求突破。1886年成立的强生,针对外科手术中频繁出现的耗材不稳定问题,通过工业化生产推出了标准化的缝线、消毒纱布和手术敷料。早期手术记录显示,由于采用强生标准产品,手术成功率提高了约20%至30%,这为外科医生赢得了更多信赖和专业地位(Journal of Medical History,2007)。

与此同时,1891年成立的默克在美国市场上着力于消毒剂和处方药生产,通过引进欧洲先进工艺和建立本土工厂,有效填补了医院对高标准药品的需求空白。默克的一项内部评估报告指出:“我们在短短十年间,生产能力和产品质量均实现了质的飞跃,为美国医院提供了可靠的药品保障。”

4. 国际视角与跨国互动

与美国本土企业形成鲜明对比的是,欧洲企业也在这一时期积极进入美国市场。1896年,罗氏通过与美国科研机构合作,将其高纯度试剂和维生素产品引入美国市场,并逐步拓展至处方药领域。美国的医疗改革为欧洲企业提供了一个广阔的实验场,既是技术的输出者,也是学习者。这种国际间的互动,不仅丰富了美国医疗转型的外部环境,也为美国企业提供了竞争和改进的动力,使得整个医药产业在技术和管理上不断向前发展。

04

政策介入与工业化规模的巩固(1900s–1910s)

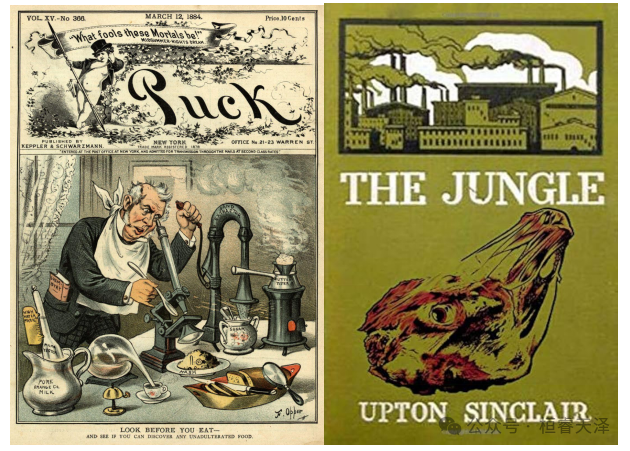

1. 初步监管带来的变革

进入20世纪,美国政府逐渐认识到药品及食品安全问题的严重性。在此之前,市场上充斥着大量掺假、伪劣的产品,消费者健康屡屡受到威胁。公众抗议、调查报道以及科学实验不断揭示这些问题,促使政府不得不采取措施保护公众健康。其中,厄普顿·辛克莱的小说《丛林》于1906年的出版,生动揭露了肉类加工行业中极其恶劣的卫生状况和不人道的生产条件,这一作品引起了广泛关注和愤怒,为推动食品和药品监管改革起到了催化作用。

1906年,《纯净食品与药品法》应运而生。该法案对药品的成分、生产流程以及标签标识提出了严格要求,不仅确保药品必须达到一定的纯度和安全性,同时要求所有成分公开透明,为消费者提供充分的信息。这一法规的出台标志着美国进入了系统化产品监管的新阶段,也为后续医疗体系和制药行业的现代化奠定了坚实基础。

2. 企业技术升级与规模扩张

政策监管的加强为企业提供了明确的技术和质量标准,各大药企纷纷借此契机加速技术升级。辉瑞、礼来、强生、默克和罗氏等企业在这一时期不仅扩充了生产线,更在工艺改进、设备更新和质量监控方面进行大规模投入。

例如,辉瑞在新设备投入使用后,其原料提纯效率提高了近25%,生产成本下降了约15%。标准化产品生产流程的改进,使得每批次药品的误差率降至历史最低水平,为医院提供了更为稳定的药品供应。

3. 国际竞争

这一时期,美国医疗转型的环境吸引了大量欧洲企业的关注。拜耳、罗氏等公司在美国市场上不仅以销售为目标,更通过与本土医疗机构和科研单位合作,探索符合美国标准的生产模式。欧洲企业利用美国市场“试验田”效应,不断调整产品配方和工艺流程,从而推动全球医药标准的逐步统一。学者们指出,正是这种跨国互动与竞争,进一步刺激了美国本土企业在技术和管理上的持续改进。尽管存在不同观点,有历史学者认为欧洲企业在美国市场上的参与程度被过分夸大,但大多数研究一致认为,这种国际竞争对整个行业标准化进程起到了积极的推动作用。

05

小结

美国医疗体系在1800s至1910s期间经历了从分散、低效到标准化、工业化的深刻转型。这一时期,医药企业凭借对环境机遇的敏锐捕捉和技术革新,逐步建立起满足日益增长市场需求的现代生产体系;同时,欧洲企业“尝鲜”美国市场的策略也为整个转型进程注入了新的动力。我们可以看到,技术、制度和市场在这段历史中相互激荡,共同推动了医疗体系与药品生产模式的根本性变革。

然而,这仅仅是美国医药行业漫长演变过程中的第一阶段。医疗转型的真正驱动力究竟是什么?企业如何在激烈的国际竞争中实现自我革新?这些问题将在后续研究进一步揭示。我们将在下一篇文章中继续探索美国医药行业的变革,以及这些转型如何为全球医药产业铺平道路。

研究:戚天聪、戚天朗

编辑:刘紫琪

审核:莫小城

上下滑动阅读更多内容

END

推荐关注:

精选好文:

从“看病难”到“全民医保”:医改十五年,问题真的解决了吗?(2003-2018)——新中国医疗变迁3