萧条与战争下,美国医药如何逆转?(1920–1970)——美国医疗变迁2

本文共6381字,阅读大约需要20分钟

当市场陷入恐慌,经济一片萧条时,有人选择退缩,而有的人则趁机出击。正如沃伦·巴菲特所言:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”在1920年代至1970年代的美国,这种逆向思维与顺应潮流的智慧共同推动了一场医疗领域的变迁。

在经济大萧条的阴影下,医院门前人潮涌动,许多人无力支付医药费用,救治难题日益凸显。与此同时,第二次世界大战的烽火为医疗需求注入了前所未有的紧迫感,政府迅速调动资源,大规模投入抗菌药物的研发,青霉素迅速成为战场上的“救命稻草”。在这种多重压力与危机交织的背景下,美国医疗体系从零散的、低效的服务模式迅速转变为标准化、工业化和制度化的体系。

而在这场巨变中多家药企凭借前瞻性战略和不断突破的技术,从区域性原料供应商一步步成长为全球制药巨头。他们在别人恐惧时果断投入,在市场迷茫时坚持创新,正是这种逆向决策与顺应潮流的双重策略,使得美国医药产业在风雨中不断前行,创造了一个又一个传奇。

接下来的篇章,将展现这段历史如何深刻重塑美国医疗体系,并催生了全球医药产业的巨变的过程。

01

蓝十字时代与大萧条下的创新

1.经济大萧条与医疗困境

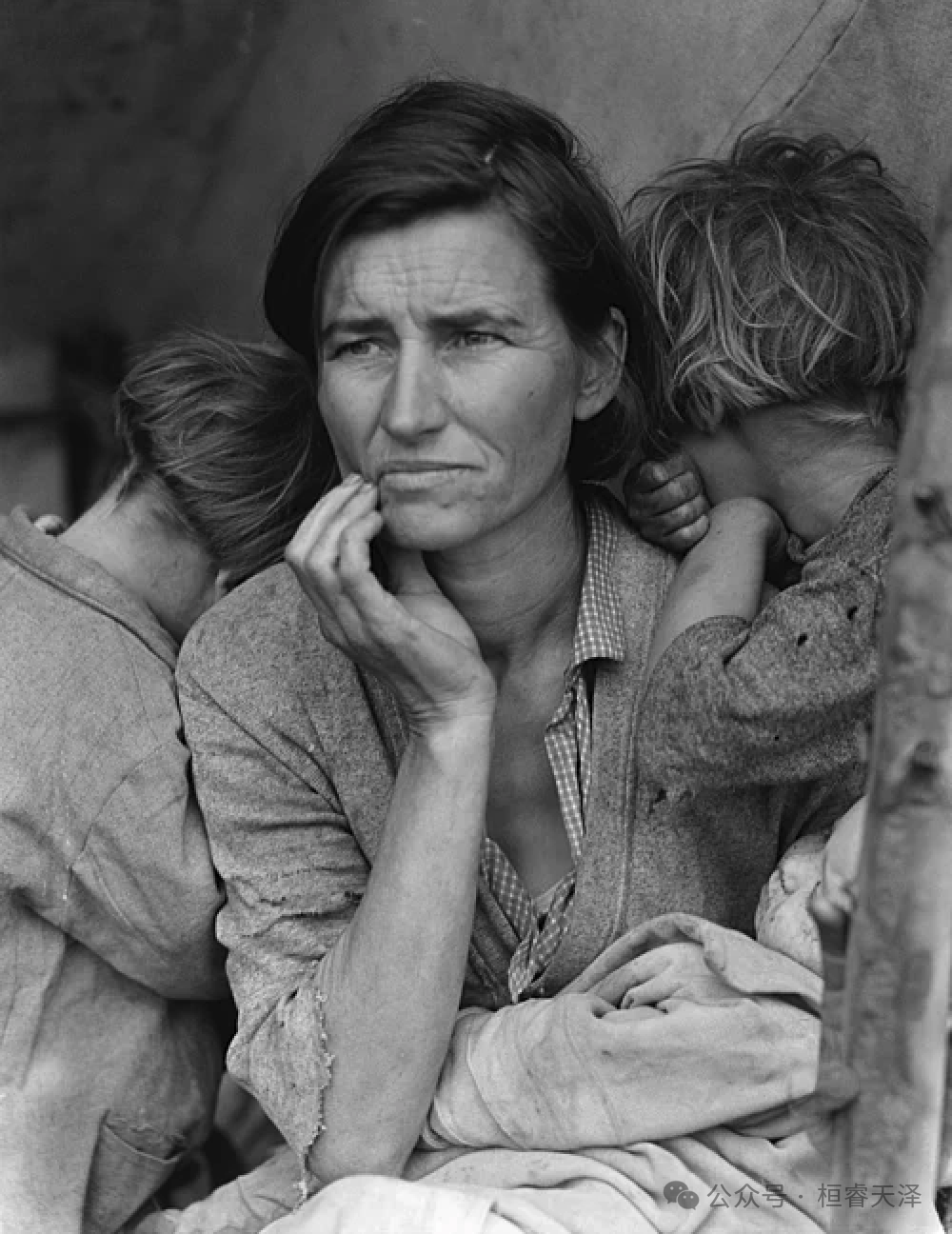

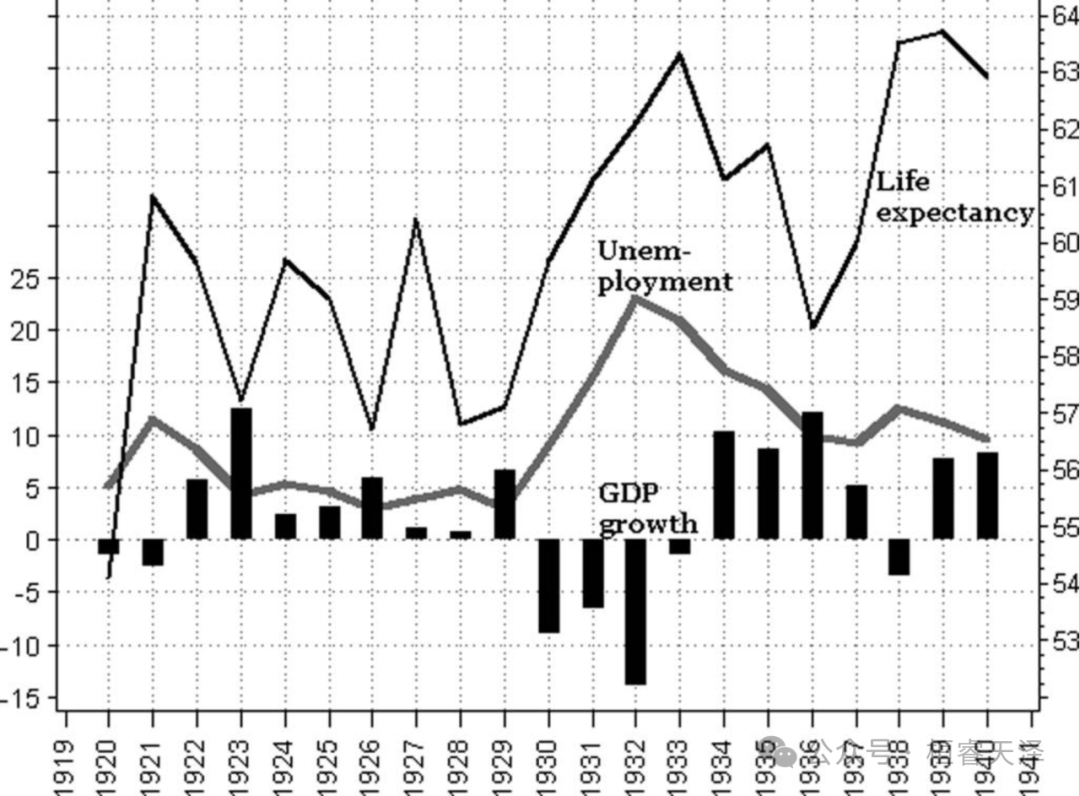

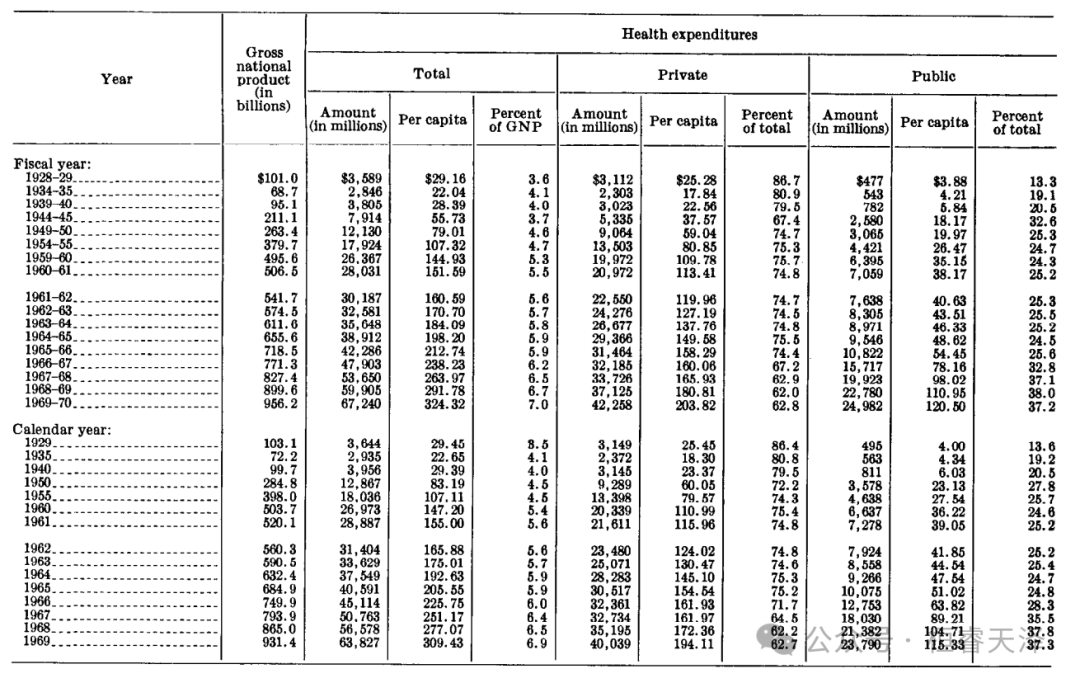

1920年代末,美国正深陷经济大萧条之中。数据显示,从1929年至1930年,GDP下降约9%,1931年下降6.5%,而1932年更大幅萎缩达14%。与此同时,失业率在1932年攀升至22.9%的历史高点,普通劳动者面临着巨大的经济压力,工资大幅下降,使得许多人根本无力承担高昂的医疗费用。

令人意外的是,尽管经济环境极其严峻,预期寿命却出现了上升,从1929年的57岁提高到1933年的63岁。这一现象在很多人看来颇为矛盾。事实上,预期寿命的提升主要归功于公共卫生措施的改进、疫苗接种的普及以及婴儿和儿童死亡率的显著下降。换句话说,尽管大萧条使得经济状况恶化,但国家在公共卫生领域的投入和一些基础卫生设施的改善,部分抵消了经济困境对整体健康水平的负面影响。然而,这种总体健康指标的改善并未能真正惠及大多数普通劳动者,他们在实际获得优质医疗服务时仍面临严峻挑战。

经济危机对医疗机构的冲击也十分明显。经济危机前,医院的病床使用率高达89%,而在萧条时期,这一数字降至62%。许多医院因资金不足而难以维持正常运营。一位得梅因市的医院管理者曾描述:“那时,医院门口常常挤满了病人,他们无力支付医疗费用,不少人甚至用食物替代现金求治,护士们也频频请求提供基本护理,医院根本难以维持正常服务。”

在这种情况下,传统商业保险由于缺乏足够的精算数据,再加上存在道德风险和逆选择问题,无法提供有效的医疗费用解决方案,迫切需要一种全新的模式来缓解医疗支付难题,为医疗体系注入新的活力。经济环境的严峻与公共卫生改善之间的矛盾,使得普通民众虽然在预期寿命上获益,但在实际就医时依然捉襟见肘。

正是在这种矛盾中,医疗界开始迫切探索新的支付机制,以期既能利用公共卫生改进带来的健康红利,又能解决资金紧张和支付困难的问题。这种迫切需求最终为后续预付式住院保险模式——蓝十字住院保险模式的诞生提供了强有力的契机,也为整个美国医疗保障体系开启了一条全新的发展道路……

正是在这种困境中,一种全新的预付式住院保险模式——蓝十字计划开始浮出水面。1929年,在德克萨斯州的一家小医院中,贝勒大学医学院因长期未支付的医疗账单而陷入困境。时任管理者贾斯廷·福特·金博尔(Justin Ford Kimball)接过重任,他曾在流感大爆发期间为教师群体建立过疾病福利基金,对预付医疗模式有着深刻认识。金博尔借鉴了17世纪加拿大一位医生为家庭设计预付医疗计划的做法,提出教职工每人每月缴纳50美分保费,便可获得每年21天住院服务以及额外住院天数享受一定折扣的方案。由于1929年股市崩盘使得经济安全问题尤为突出,广大教职工纷纷响应,仅在试点阶段就有超过75%的教职工加入,该计划的会员数达1356人。

这种预付式住院保险模式迅速在各地推广开来。1933年,新泽西州埃塞克斯县医院委员会的弗兰克·范·戴克将这一模式从单一家医院扩展到医院网络,解决了被迫只能选择单一医院的问题,一年内吸引了30家医院和6000多名会员加入。到1937年,美国医院协会制定了14项原则,对住院预付计划进行标准化管理,这为蓝十字计划的全国推广奠定了制度基础。

蓝十字模式的成功,使得医院有了稳定的收入来源,能够改善医疗服务质量;同时,也推动了医生和医院对高质量、标准化药品的需求。正是在这种市场环境下,辉瑞、默克和礼来等医药企业纷纷调整战略,加大技术研发和产能扩展。辉瑞原本在19世纪末主要供应少量抗菌原料,但蓝十字模式为其提供了长期稳定的订单,促使其迅速投入资金改进生产工艺;默克利用市场机遇扩大生产,在处方药和疫苗领域逐步建立起领先地位;礼来则依托其在胰岛素生产上的技术优势,通过不断工艺改进赢得了医生的信赖,为后续市场爆发做好了铺垫。

02

抗生素时代的崛起与企业转型

(1940s-1950s)

1.战时背景下的紧迫需求

第二次世界大战爆发后,美国面临着前所未有的救治需求。大量战伤使得抗菌药物的重要性迅速凸显。政府迅速调动资源,大规模投入抗菌药物的研发和生产。前线的一位年轻医生在一次紧急抢救中,亲眼见证了青霉素如何迅速挽救一位重伤战友的生命。这一感人故事在军中广为流传,极大地激发了医疗界对抗菌药物研发的热情,并促使制药企业加快工业化生产步伐。

2.大药企的跨越式发展

在政府大力拨款和军方订单的推动下,辉瑞抓住机遇,迅速扩建工厂,更新生产设备,实现了青霉素工业化生产的突破。辉瑞从一个区域性的小供应商转型为全国乃至全球抗菌药物的重要供应者,其产品因质量稳定、疗效显著,很快成为临床抢救中的“救命药”。与此同时,默克在抗菌药物领域加大投入,同时积极开展疫苗研发,借助战时丰富的实践经验,其产品在战时和战后均受到广泛认可。强生则凭借军方大量医材订单,从单一外科敷料供应逐步转型为涵盖手术耗材、消毒用品等多种医疗产品的综合性企业;礼来在战时也积极跟进,推出链霉素等药物,进一步丰富了产品线,并利用胰岛素技术在内分泌治疗领域逐步建立市场优势。

抗生素革命不仅挽救了无数生命,也推动了美国医疗体系的重大转型。医生开始更多依赖于工业化生产的标准化药品,而医院在政府拨款和军方支持下,获得了充足的资金保障。这些变化为战后医疗改革和医药工业的快速发展打下了坚实基础,同时也为辉瑞、默克、礼来和强生等企业的跨越式成长提供了契机。

03

政策转型与全国健康保险的探索

(1960s)

1.FDR新政与早期全国健康保险设想

进入1930年代末,随着大萧条的逐步缓解,美国社会对医疗保障的需求日益迫切。FDR(富兰克林·德拉诺·罗斯福,美国第32任总统)新政期间,政府开始尝试改善社会福利,其中包括探索建立全国性健康保险制度。FDR组建了多个专门委员会,召开全国健康大会,讨论如何让更多人享受医疗服务。尽管这些早期设想在国会遭遇强烈反对,最终未能全面推行,但它们为后来的医疗改革积累了宝贵理念和经验。1935年《社会保障法》的通过,不仅在老年、失业和母婴健康领域取得突破,也为公共医疗服务扩展提供了制度基础。

2.Medicare与Medicaid的诞生

1961年,白宫召开关于老龄化问题的专题会议,呼吁改革医疗支付体系;1962年,肯尼迪总统在电视讲话中首次公开提及Medicare(老年医疗保险)的重要性。尽管这一呼声曾遭到美国医学会的激烈反对,但最终在1965年,Medicare和Medicaid(医疗补助计划)法案顺利通过。Medicare为65岁及以上老年人提供医院和医生服务的报销保障,而Medicaid则帮助低收入家庭获得基本医疗服务。联邦政府的介入不仅改变了消费者的支付方式,也极大扩展了医院和药企的市场规模,从而为整个医疗体系的现代化转型提供了有力支持。

与此同时,联邦雇员健康福利计划(FEBHP)于1959年底正式推出,为联邦雇员提供多档次保险选择,并规定政府支付部分费用。这一举措进一步巩固了蓝十字和蓝盾组织在全国健康保险市场中的地位,并推动了健康保险体系的不断完善。

这一波政策转型为医药企业带来了全新机遇。多家医药公司纷纷调整战略,加大研发投入,推出更多专门针对老年人和慢性病患者的药物;国际企业也看中了这一机遇。日本武田药品利用Medicare扩容带来的市场机会,通过并购和设立分支机构逐步进入北美市场,为全球医药竞争注入新动力。

3. 政策合作与双蓝计划的发展

在全国健康保险制度逐步落地的背景下,双蓝计划不再局限于服务单一社区,而是逐步扩大覆盖面。20世纪40至50年代,双蓝计划逐步开放注册,向所有个体、社区和雇员团体提供登记服务。各州规定在一定的开放注册期内,个人和团体可报名参加,同时通过社区宣传来提高知名度。许多地方的双蓝组织与政府密切合作,共同探索如何向弱势群体提供医疗保障。1954年,美国国会与美国医院协会合作,为退休人员预付计划提供了精算数据支持;随后,蓝十字委员会与医院协会成立联合委员会,起草了针对老年人、穷人和失业者的联邦预付保险提案。尽管该提案最终未能全面推行,但双蓝与政府之间的合作不断加深,为1965年Medicare和Medicaid的出台积累了经验和信任。

04

企业化浪潮与生物技术的崛起

(1970s)

1. 医疗费用的快速增长与HMOs的兴起

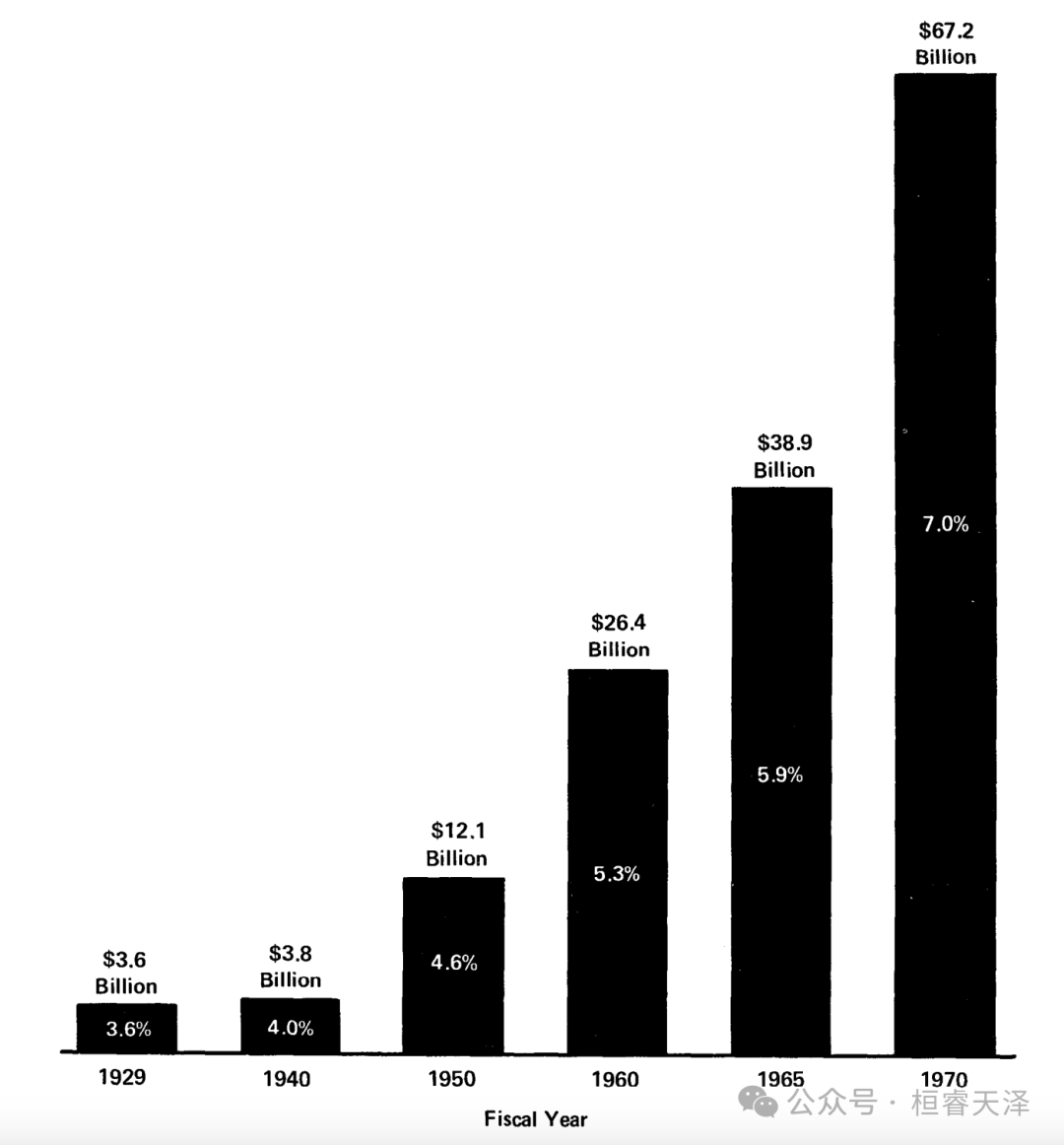

进入1970年代,国民卫生支出占GDP的比例从1960年的约5.3%上升到1970年代初期的约7.0%。这一增长不仅体现在整体支出上,还反映在公共和私人部门的健康支出都有明显上升。医疗保险覆盖面的扩大以及部分医疗资源使用效率低下被认为是主要原因。为控制这一费用激增,尼克松政府于1973年推出了《健康维护组织法》,大力推动HMOs(健康维护组织)的发展。HMOs通过提前管理和协调医疗服务,有效减少了资源浪费,并提高了服务效率。数据显示,这种模式不仅降低了成本,还在随后的二十年内迅速普及,逐步取代了传统的健康保险模式,成为美国医疗保障体系的重要组成部分。

2. 双蓝计划的转型与市场竞争

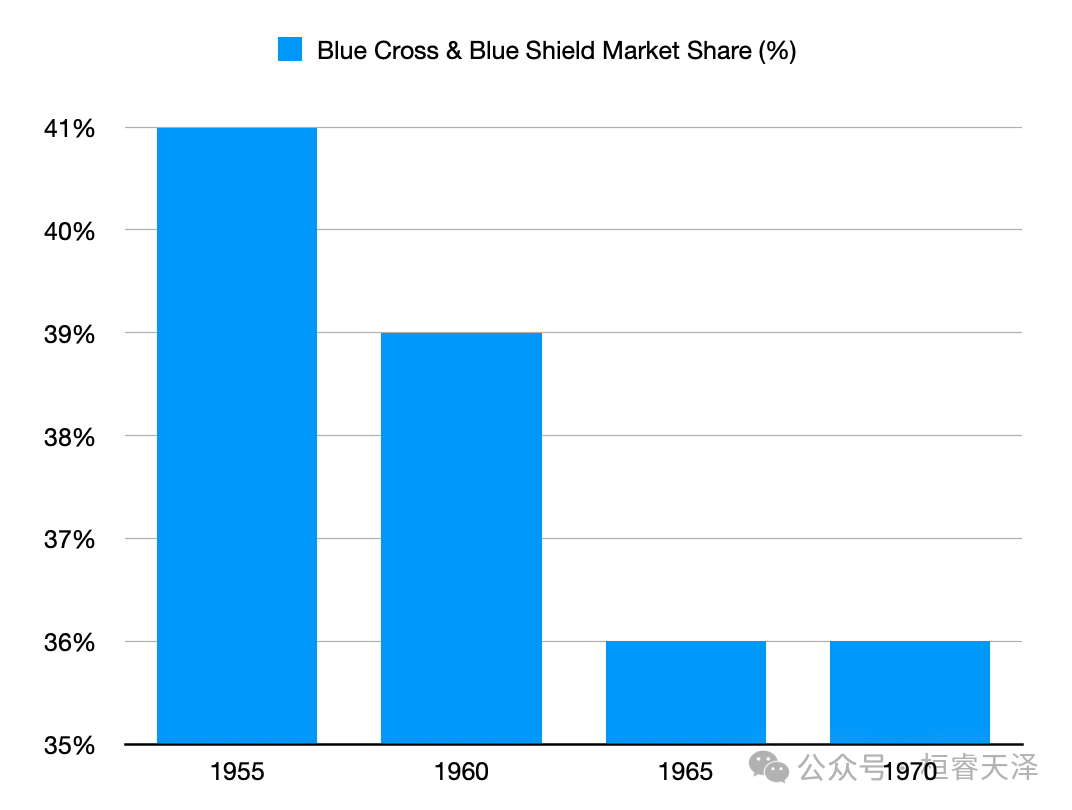

面对商业保险公司和HMOs的激烈竞争,传统的双蓝计划不得不进行自我调整。早期,双蓝计划采用“社区统一费率”,即对同一社区所有成员收取固定保费。虽然这种模式操作简单,但对于健康风险较低的群体来说,缺乏价格竞争力;而商业保险公司则普遍采用“经验费率”策略,根据实际健康状况定价,更能吸引年轻、健康的客户。正如附带的柱形图所显示,从1955年到1970年,双蓝计划在整个商业健康保险市场中的份额由约41%下降到了约36%,反映出越来越多的企业和团体转向商业保险,传统双蓝模式在部分市场上受到冲击。

面对这种局面,进入1970年代后,双蓝组织重新审视自身发展方向,明确了未来战略,在激烈的竞争环境下,他们开始更加注重公益性和以社区为单位的基层医疗保健服务,坚守非盈利的核心价值。这一战略转型不仅旨在保护弱势群体的医疗权益,也希望通过强化社区服务来提升自身在市场中的差异化优势。与此同时,双蓝计划在1960年代后期逐步调整定价机制,从“社区统一费率”转向“经验费率”,以更准确地反映客户风险;各地的双蓝组织也开始整合资源,制定统一的管理标准和服务规范。1982年,蓝十字与蓝盾正式宣布合并,成立蓝十字与蓝盾协会,各州的双蓝组织必须经过统一认证,以确保管理和服务质量的一致性。尽管1987年联邦税收改革取消了双蓝计划的免税优势,增加了运营压力,但这一系列转型举措为双蓝体系注入了新的活力,也为后续部分转为营利性健康保险公司的崛起奠定了基础。

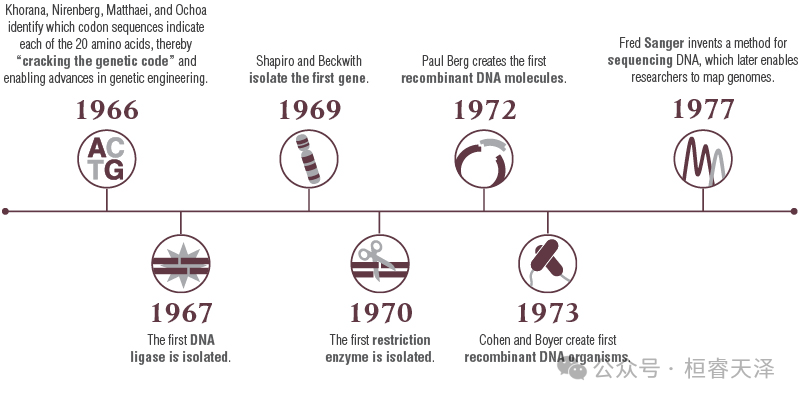

到了1970年代后期,传统化学制药模式面临成本压力和激烈竞争,新兴生物技术逐渐崭露头角。这一转变并非偶然,而是基于数十年前分子生物学的重大突破。从1953年沃森与克里克发现DNA双螺旋结构,到1960年代对基因表达和蛋白质合成机制的深入研究,为后来的分子生物学和重组DNA技术打下了坚实基础。1970年代初,斯坦福大学的研究人员首次成功实现了重组DNA技术,这一突破为生物药物研发开辟了全新的技术途径。美国国家卫生研究院(NIH)在这一过程中发挥了关键作用,不仅大幅增加了对基因工程和免疫学研究的支持,还推动了相关技术的快速应用。

1978年,必健(Biogen)在波士顿成立,这不仅标志着生物技术产业化的重要一步,也象征着新技术开始走向实际应用。必健的创始团队依托NIH的资助和风险投资的支持,搭建了一个以免疫和神经退行性疾病为重点的研发平台。虽然必健在初期尚未完全商业化,但其在多发性硬化和脊髓性肌萎缩等疾病领域的探索,为未来生物药物产业的发展积累了宝贵的技术经验和科学数据。

同时,这一时期不仅仅是Biogen一家企业的崛起。以Genentech为代表的一批生物技术公司也在悄然兴起,它们利用分子生物学和基因工程的最新成果,逐步突破了传统药物研发的局限。风险投资的不断涌入和NIH对前沿科学研究的持续支持,为整个生物技术领域提供了坚实的资金和技术保障。生物技术的发展改变了企业竞争的范式,促使制药公司从单纯依赖大规模生产转向以创新驱动研发。新技术不仅缩短了药物研发周期,使得治疗手段更加精准,还为医药产业开辟了全新的增长通道,推动了全球医药市场竞争格局的改变。

总的来说,1970年代后期生物技术的萌芽,不仅源自几十年前分子生物学的重大突破,也得益于政府、资本和科研机构之间建立的新型合作模式。随着这一新技术不断成熟,美国医药产业逐步从传统工业化生产转向以高端、专业化研发为核心的新模式,为全球医疗转型和医药创新奠定了基础。

05

小结

从蓝十字住院保险的诞生,到联邦政府介入健康支付体系的Medicare与Medicaid,再到抗生素革命与生物技术萌芽,1920年代至1970年代,美国医疗体系经历了前所未有的变革。这不仅是制度与科技的更替,更是一种深层次的结构重塑。从最初为工薪阶层提供基础保障的双蓝计划,到战时应急催生的大规模药品工业化,再到生物医药与HMO模式所代表的效率革命,每一阶段都在回应时代的痛点,也为下一个时代埋下伏笔。

在这一过程中,辉瑞、默克、礼来和强生等企业之所以能够完成从地区性原料商向全球医药巨头的蜕变,靠的并不仅仅是技术领先,更是对“趋势”与“逆性”的深刻把握。在别人恐惧时投入,在市场混沌时坚定技术投入,在政策未明时积极布局新路径,正如沃伦·巴菲特所说:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”(“Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.”)这些企业既在历史趋势中看清了方向,也在关键节点上敢于“逆人性”作出反常识决策,才得以穿越周期,实现非凡增长。

然而,“顺应趋势”同样不可或缺。在制度变化、技术爆发与资本重组的浪潮中,唯有不断调整策略、重构业务模式,才能在巨变中占据有利位置。这些企业在坚守核心优势的同时,持续适应医保扩容、健康管理、政策重构等趋势,实现了从生产导向到研发导向、从本土市场到全球市场的全面跃迁。但这段历史远未结束,新的技术和模式正不断涌现,持续重塑未来的医疗格局。请继续关注我们的研究,敬请期待接下来的新篇章。

研究:戚天聪、戚天朗

编辑:莫 鑫、刘紫琪

审核:莫小城

上下滑动阅读更多内容

END

推荐关注:

精选好文:

标准从何而来?美国医药工业的诞生(1800–1910)——美国医疗变迁1